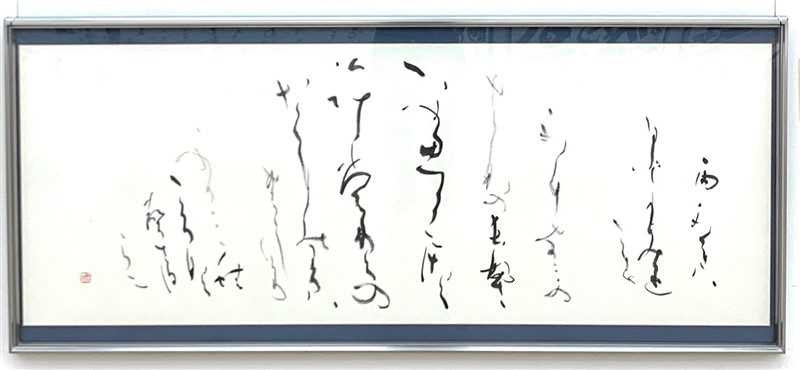

書道(しょどう)とは、筆や墨を用いて美しい文字を書く芸術・技能のことを指します。

日本、中国、韓国などの漢字文化圏で発展した伝統的な表現方法であり、単なる文字の記述を超えて、個人の心や精神を表現するものとされています。

書道の特徴

- 美的表現 文字の形、筆の運び、線の太さや勢いなどを通じて美しさを追求する芸術です。

2.精神修養 書道は「心を整える」ことが重要とされ、書く人の精神状態がそのまま表れるとも

言われます。

3.伝統文化 日本の書道は、中国の書法(しょほう)を起源とし、日本独自の仮名書道などが発

展しました。

古代の書道: 飛鳥時代から奈良時代

日本の書道は中国からの影響を受けながら発展してきました。

飛鳥時代から奈良時代にかけての書道の特徴や代表的な書について跡解説します。

飛鳥時代の書道(6世紀後半~8世紀初頭)

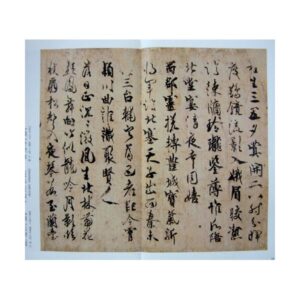

飛鳥時代の書道は、主に中国の全域朝時代や隋の書法

仏教の伝来により、経典の写経が注目され、写経が書の道の発展に大きな影響を与えました。

これまで日本独自の書風は確立されておらず、楷書が主流でした。

代表的な書跡

①「法隆寺金堂壁画銘」

- 7世紀

- 隋・唐時代の書法を基盤とした楷書体で書かれています。

②「鵤荘資財帳(いかるがのしょうしざいちょう)」

- 法隆寺に伝わる文書で、7世紀の筆跡とされています。

奈良時代の書道(8世紀)

特徴

- 特に、唐の影響で日本での写経文化が発展し、「奈良写経」と呼ばれる美しい書風が生まれました。

代表的な書跡とは!

①「百万塔陀羅尼(ひゃくまんとうだらに)」

- 770年前に作られた日本最古の印刷物ですが、経文の書風が当時の写経の書体を反映しています。

②「東大寺正倉院文書」

- 奈良時代の公文

- 役所での公式文書の書籍が入手できる貴重な資料です。

③ 「日本書紀」写本

- 8世紀に成立した歴史書『日本書紀』の写本には、奈良時代の書風が反映されています。

飛鳥時代から奈良にかけて、日本の書道は中国の書法の影響を強く受けながら発展しました。

特に、仏教経典の写経が書道技術の向上に大きく貢献し、奈良時代には唐風の書法が主流となりました。

平安時代(794年~1185年)の書風は、日本独自の「和様(わよう)」の書が確立した時期として重要です。この時代の書の風の特徴を以下にまとめます。

1.和様の発展

- 平安時代初期には、中国・唐の影響を強く受けた「唐様(からよう)」の書風が主流となり、やがて日本独自の書風である「和様」が生まれました。

- 和様は、柔和で流麗な線、鳴りを切った字形、優美な筆遣いが特徴です。

2.代表的な書風

- 勅筆(ちょくひつ)

- 法大師空海の書風

空海(774年~835

- 小野道風(おのとうふう)の書風

日本独特な書風

- 藤原佐理(ふじわらのさり)

力強く奔放

- 藤原行成(ふじわらのゆきなり)

端正で均整が取れています。

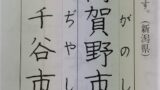

3.かな文字の発展

- 平仮名や片仮名が成立し、仮名文字による美しい書が発展。

- 「高野切(こうやぎれ)」と「寸松庵色紙」

- 女性の書として、「源氏物語」などが執筆されました。

4.装飾的な書の発展

- 紙に色や金銀泥(きんぎにいる)を便利に「材料紙(りょうし)」の使い方が一般化。

- 流麗な仮名文字とともに、美しい装飾が施されたものが特徴です。

平安時代の書風は、後の日本の書道の基礎となり、現在でも書道の手本として使用されています。

書道の歴史

-

中国の影響

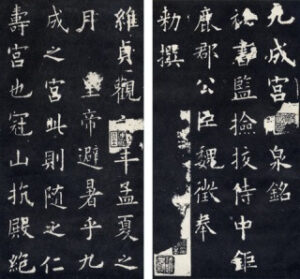

書道の起源は古代中国にあり、秦の時代(紀元前3世紀)に「篆書(てんしょ)」、漢の時代に「隷書(れいしょ)」が生まれました。

-

以降、「楷書(かいしょ)」「行書(ぎょうしょ)」「草書(そうしょ)」といった書体が発展しました。

-

日本での発展

日本では、奈良時代に遣唐使によって中国の書法が伝えられ、平安時代には日本独自の「和様書道(かな書道)」が生まれました。

書道の主要な書体は五書体あります!

- 楷書(かいしょ) – もっとも基本的で読みやすい書体

- 行書(ぎょうしょ) – 楷書を崩して流れるように書く書体

- 草書(そうしょ) – さらに崩して速く書く書体

- 隷書(れいしょ) – 古代の書体で、横長で独特の美しさがある

- 篆書(てんしょ) – 最も古い書体で、印鑑の文字などに使われる

書道の道具で必要なものは!

書道には以下の「文房四宝(ぶんぼうしほう)」と呼ばれる基本的な道具があります。

- 筆(ふで) – 毛筆で書く

- 墨(すみ) – 固形の墨をすって使う

- 硯(すずり) – 墨をするための道具

- 紙(かみ) – 和紙や半紙など

書道の現代的な役割とは!

-

教育

日本では小学校の授業で書道(習字)が取り入れられ、文字の書き方や美的感覚を学ぶ機会となっています。 -

アート

近年では、伝統的な書道にとどまらず、現代アートとしての書道パフォーマンスや、デジタル書道なども注目されています。 -

精神統一・趣味

書道は心を落ち着ける効果があり、大人の趣味や座禅と組み合わせた精神修養の手段としても人気があります。

まとめ

書道は、単なる「文字を書く」ことを超えた、自己表現や精神修養の要素を含む深い芸術です。

日本の文化や歴史とも密接に結びついており、現代でもその価値が見直されています。

最後まで読んでいただいて有難うございました。

宜しければこの記事も読んで下さい。

コメント