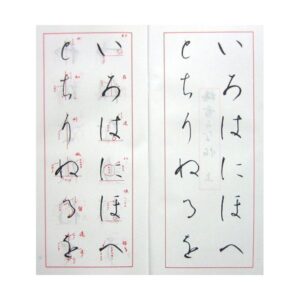

「かな書道」を勉強したい時は、まず基本の「いろは」の書き方を勉強します。

独学で勉強しようと思って、自分で手本を真似て書いても、初心者には難しいと思います。

お手本は、書店やネットからも手に入りますが、最良の方法は、自分の好みの書風の先生で日本美術展などの会員の方に指導を受けるのが、上達のためには一番の早道です。

実力のある指導者について、「いろは」の基本から習って、その指導に従って練習したほうが力が付きます。

「いろは」の基礎的な事が予備知識として身に付いたら、それから日本の古筆を勉強されることをおすすめします。

基本の「いろは」がしっかりと身に付いてないと、いきなり古筆を勉強しようとしてもなかなか難しいと思います。

自分の好みの書風で、実力のある指導者に指導を受けられたほうが上達します。

かな書道の魅力は!

「かな書道」は日本で平安時代に誕生して、日本の気候風土に合わせて独自の進化を遂げて現在にまで受け継がれて来ました。

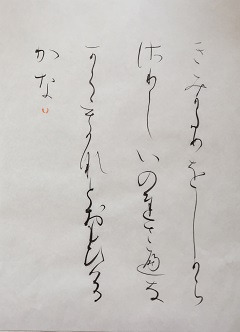

軽妙な麗しい流れと明朗な印象を感じるのが「かな書道」の魅力です。

「かな書道」を勉強したい方は、軽快で麗しい流れや、やわらかな曲線に魅力を感じられるのではないでしょうか。

中国の漢字は厳しい気候風土が影響しているせいで、建築的な力強さと躍動感があります。

日本の「かな書道」は温暖な気候風土の影響で、繊細で流れるような麗しい温和な印象があります。

かな書道には大字.中字.細字と種類があります!

「かな書道」と言っても「大字かな」、「中字かな」、「細字かな」と種類もいろいろあります。

筆も書く文字の種類によって違いますし、紙(和紙)、料紙も書く文字の種類によって違います。

墨の扱い方にも繊細な経験が必要です。

それと古筆には、寸松庵色紙、継色紙、一条摂政集、高野切、針切、小島切、香紙切、本阿弥切、関戸本古今集などたくさんあります。

その中の関戸本古今集だけでも、その古筆の原寸のままその古筆を見ないでも書けるくらいに、目で見て手が覚えて書ける程に練習することが大切です。

これくらいの予備知識がないことには、古筆だけを見よう見まねで最初から独学となると少し厳しいとです。

初心者の方は、自分の好みの書風の先生に、指導を受けられたほうが成長が早いと思います。

基礎から指導を受けることをおすすめします。

それと勉強する目的があると思います。

① いろいろな展覧会場や博物館の「かな展示作品」を読んで理解出来ればよいのか?

② 日常生活で実用的に、暑中見舞いや年賀状を書けるようになるのが目的か?

③ 公募展に出品したいのか?

それぞれ目的によって違いがあると思います。

読めるようになるのは、万葉仮名を暗記すれば読めるようにはなります。

独学で勉強して最短で展示作品を読めるようにはなります。

実用書道でハガキに、暑中見舞いや年賀状を書いたり、公募展に出品したりできるようになるためには好みの書風の指導者に、指導を受けながら地道な努力が必要です。

「かな書道」に限らず、どんな分野でも練習を重ね日々努力して実力は付いていきます。

最短での習熟というのはありません。

かな書道を勉強したい時のおすすめの古筆!

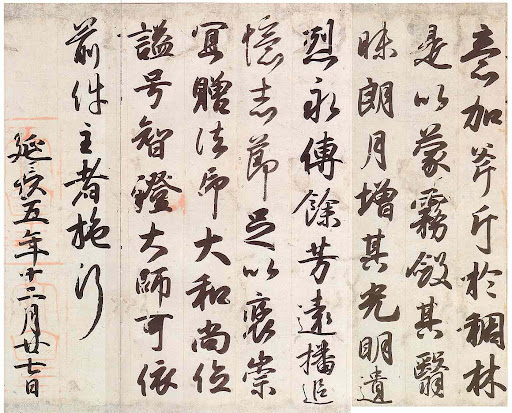

中国の古典には、唐の時代の王羲之を始め(虞世南や欧陽詢や褚遂良など)唐の三代家、顔真卿のなど書道の古典があります。

中国の古典に対して、日本の古典を古筆といいます。

もともとは漢字の発祥は中国ですが、日本では飛鳥時代6世紀頃、筆と紙と墨の作り方が伝えられてから、本格的に始まりました。

平安時代の日本三筆(空海、嵯峨天皇、橘逸勢)、その後の日本三蹟(小野道風、藤原の佐里、藤原行成)により中国の漢字から、日本のひらがなが作り出されました。

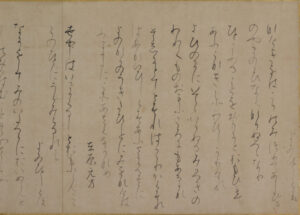

平安時代から鎌倉時代にかけて書かれた和様の作品を古筆と言います。

このような現存する作品は本来は、冊子や巻物として完全な形をしていました。

古筆愛好家の絶対数の多さから、古筆が不足してもともとは巻物であった物が切断されて、その切断されたものを「切れ」と呼んで古筆切が誕生しました。

それが前に述べた、寸松庵色紙、継色紙、一条摂政集、高野切、針切、小島切、香紙切、本阿弥切、関戸本古今集などです。

日本での書道と言うと「かな書道」ですが、かなを勉強する人にとって古筆は大切な手本になります。

古筆は平安時代から鎌倉時代の偉人の遺した作品です。

参考までに、古筆の高野切は第1種から第3種まであります。

古筆切においては、寸松庵色紙、継色紙、一条摂政集、高野切、針切、小島切、香紙切、本阿弥切、関戸本古今集などたくさんあります。

高野切は日本で最も古い古今集です。

墨の潤筆(潤った線)や、渇筆(墨のかすれた線)太細(太い線、細い線)で、線の緩急や抑揚(メリハリ)のある表現で品位の高い書体の作品です。

和漢朗詠集、関戸本古今集など古筆も数多くあります。

漢文学作品を始め拾遺和歌集や三代集からも和歌を掲載しています。

特徴として温和な印象があります。

粘葉本和漢漢朗詠集もありますが現代的(モダン)で爽やかな印象があります。

かなの基本的な運筆法を備えながらも繊細で優雅な感じが印象的です。

温和な感じで、固苦しさのない和様の雰囲気のある漢字で書かれています。

関戸本は細字のなかでも、小さめのひらがなの連なった作品で、古筆の書体は男手と女手がありますが、関戸本は女手で書かれた作品です。

数多くの古筆が現存しますので、基本的な事を勉強された後、自分の好みにあう古筆で習得される事をお薦めします。

古筆とは平安時代から鎌倉時代にかけて書かれた和様書道の事!

古筆臨書を学ぶ時に必要な紙を古筆臨書用紙といいます。

寸松庵色紙、継色紙、一条摂政集、高野切、針切、小島切、香紙切、本阿弥切、関戸本古今集。

「清書用」、「練習用」と古筆によって違いがありますが、その違いを再現しています。

日本の伝統的な技法で装飾を施した希少な料紙は眺めていたくなる程美しい料紙です。

かな書道を勉強したい時の和紙の選び方!

かな書道の細字練習用紙にはロール紙をおすすめします。

表が、なめらかで滲まず細字かな用には表現しやすく書き心地が良く抵抗なく違和感のない運筆ができます。

墨色もきれいに出ます。

かな細字は筆そのものが細い面相筆を使います。

抵抗のある紙では自分の意志通りの線を書けません。

ロール紙であれば滑らかで自分の意志通りの表現ができます。

1袋に100枚がセットになっています。

寸法は幅24.2cm 奥行き33.3cm 高さ5mmで販売されています。

価格は571円です。

2尺(53cm)✕6尺(170cm)のこの紙のサイズは展覧会用の額のサイズです。

額全体に文字を書くのではなく、マット部分(背景)が見える作品の創作は、少し小さめに仕上げるために2尺(53cm)✕6尺(170cm)の紙に創作します。

マット部分を見せない時は2尺(60cm)✕8尺(180cm)の紙に創作します。

古筆臨書用紙には、練習用と清書用があって古筆の種類によって異なる様式になっています。

かな書道を勉強したい時の筆の選び方!

細字用の筆は鼬(イタチ)鼬(イタチ)面相筆が相応しいです。

個人的な主観ですが、久保田号作の面相筆を1回の創作に5本用意します。

新しい面相筆に、市販の墨汁を筆全体に付けて乾かしそれを2回位繰り返します。

そうすると筆に芯が出来て書きやすくなります。

真似てみて下さい。

公募展に出品する時は、中字用の全壊紙のサイズは、36.3cm 50cmの和紙3枚と半分使用します。

横の長さ50cmの1cmに1枚ずつ創作出来てから糊付けします。

これを3枚と最後は半分の25cmを糊付けします。これで完成です。

中字用筆は3,000円前後で、市販の筆があります。

現在はネット上で検索されると種類も豊富にあります。

中字兼毫筆が数多くあります。

中字、大字ともに馬、鼬(鼬)タヌキの天然の毛で出来ています。

大字用筆は1万円前後で販売されています。

羊の毛は柔らかい書き味で表現できますが、毛が柔らかく、初心者のうちは抵抗を感じると思います。

一般的に馬と鼬(いたち)毛や狸(タヌキ)の天然の毛のものが硬めで使い易いでしょう。

最近は少し人工毛の入った筆もあります。

創作の前の筆の事前準備は、細字用ほどに必要ないですが、中字、大字用筆も新しい筆をいきなり使うのではなく、事前に書き味を試されたほうが公募展の創作の時は安心して創作できると思います。

創作の参考になれば有り難いです。

まとめ

「かな書道」を勉強したい時は、まず基本の「いろは」の書き方を勉強します。

「かな書道」と言っても「大字かな」、「中字かな」、「細字かな」と種類もいろいろあります。

中国の漢字は厳しい気候風土が影響しているせいで、建築的な力強さと躍動感があります。

日本の「かな書道」は温暖な気候風土の影響で、繊細で流れるような麗しい温和な印象があります。

数多くの古筆の中から、基本を勉強された後は、自分の好みにあう古筆で習得されたほうが良いでしょう。

「かな書道」を習得される方のために少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

宜しければこの記事もクリックして読んで下さい

コメント