書道段位の一覧を見てみたい!

書道を始めたばかりの方は、目指すべき段位がどうなっているのか予め知っておきたいですよね?

この記事で分かること

・書道の段位一覧!

・書道の段位の順番とは?

・書道の段位で中学生は最高何段?

・書道の師範代の凄さとは?

この記事では、書道の段位一覧と順番、中学生の最高段位と師範代のスゴさをお伝えします。

それでは早速みていきましょう。

書道の段位一覧!

書道級段位一覧表

| 級 位 | 段 位 |

| 新級 | 初段 |

| 10級 | 二段 |

| 9級 | 三段 |

| 8級 | 四段 |

| 7級 | 五段 |

| 6級 | 六段 |

| 5級 | 七段 |

| 4級 | 八段 |

| 3級 | 九段 |

|

2級 |

準師範 |

| 1級 | 師範 |

書道の資格には級から段位まであります。その人の実力を示す階級です。

最初のスタートは新級から始まって十級から順番に九級→八級→七級と進級して級では一級が最上級です。

そのうえが初段になります。初段から二段三段と数字が上がるごとに力が付いていきます。

最高段位は九段でその上が準師範→師範という順番です。

この書道一覧表は級位、段位の進級の基準になる一覧表です。

各書道団体や会派によって段位の間に準〇段位がある書道会がありますので、所属される書道団体に確認して下さい。

基本的には新級から十級→一級 初段から九段→師範となります。

この記事では書道の段位一覧!段位の順番と中学生の段位や師範代のスゴさを徹底解説します。

習字は文字の書き方を学ぶものを習字といいます。

書道は筆と書道半紙を使って自己表現する芸術の事を書道と言います。

書道はきれいな文字を書くだけではなく、自分の感情を込めて文字を崩したりデザイン性を取り入れて色々な技法を使って表現することです。

| 段位 | 種別 | 指導資格 |

| 初段 | 初等部師範免許 | 小学課程指導 |

| 二段 | 中等部師範免許 | 中学課程指導 |

| 三段 | 高等部師範免許 | 高等課程指導 |

| 四段 | 助教授免許状 | 一般成人指導 |

| 五段 | 教授免許状 | 有段者指導 |

| 六段 | 有段者指導 |

| 七段 | 有段者指導 |

| 八段 | 有段者指導 |

| 九段 | 有段者指導 |

| 準師範 | 有段者指導 |

| 師範 | 有段者指導 |

* 級位も段位も個人差がありますが、毎月の課題出品で早い人は毎月進級、昇段できます。

個人の努力と個人の力によるものです。五段以上の有段者は有段者指導はできますが、段位が上位になるほど実力の違いがあります。

書道の段位の順番とは?

上の「段位一覧表」を参考にして下さい。

段位の順番は一級取得後、初段から二段→三段と上の段位に昇段します。個人差がありますので、早い人は毎月進級昇段する人もいます。

級は数字が十級から進級するほどに数字が減っていきますが、段位は初段から二段→三段と数字が増えるほどに昇段していきます。

進級と昇段することはモチベーションもあがりますが、進級、昇段が目的になってしまうと毎月の課題出品が負担になってしまいます。

ですので趣味として楽しみながら継続されることをおすすめします。

書道の各協会や会派の資格は段位の上の師範であっても履歴書の資格欄に記入することは出来ません。

履歴書に記入するときは、特技欄に記入します。

どうしても資格欄に記入したい時は、一般財団法人「日本書写技能検定協会」が一年に三回毛筆と硬筆の検定を六級から1級まで実施しています。

この検定が公的な資格として履歴書の資格欄に記入できます。

書道の段位一覧で中学生は最高何段?

各書道団体によって多少の違いはありますが、中学生は最高段位は「九段」でその上が「特待生」という格付けになります。

小学一年生から継続して小学六年生で3段が最高段位、ですので中学生で「九段」の上の最高段位

「特待生」という子供は小学生から続けてほとんど毎月進級した子供が中学を卒業する頃は「特待生」となります。

但し高校生になると成人と同じレベルの資格になります。

中学の時「九段」の上の特待生と言っても、高校生になると新級から六級→五級と進級していきます。

しかし、一時的には級は落ちますが、中学生で特待生の資格をとれるような進級の早い子供は、一般成人になってもかなり早く進級昇段していきます。

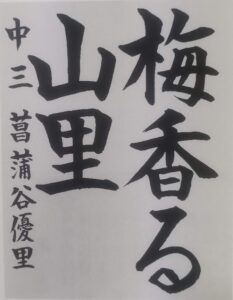

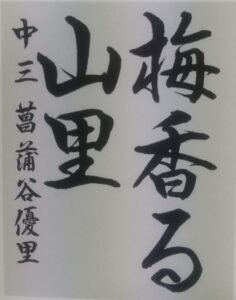

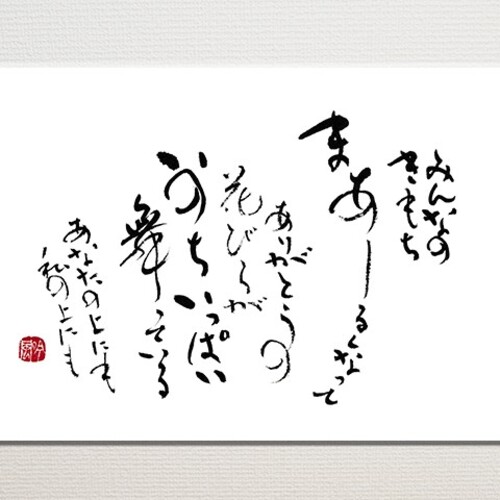

下の作品で分かると思いますが、活字と違ってきれいな字は行間の余白の取り方や線の太い、細い、止め、ハネ、払い、と一番下の作品で分かります。

線の強弱=つよい、よわい(きょうじゃく)と筆使いのスピード遅速(ちそく)おそい、はやいの違いを理解して書いている事がわかりますよね。

中学1年生と3年生の模範的な作品です。

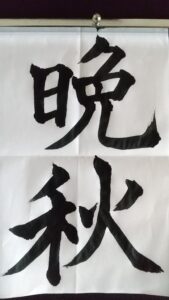

中学1年生の(楷書)作品

中学3年生の作品(楷書)

中学3年生の作品(行書)

書道の師範代のスゴさとは?

書道の師範の実力と言っても、各会派や書道団体によっても違いがあります。

また漢字(楷書、行書、草書)なのか、かな書道(万葉かな)の師範によっても違いがあります。

漢字であってもかな書道(万葉かな)であっても、各会派や書道団体の指導資格を保証するもの。

他の書道団体や、各会派の比較を客観的にすることは出来ません。

各展覧会などで作品を鑑賞する人によって判断されるものです。

勿論、流派や会派の違いはあります。

実力のある師範であればそれぞれに専門分野はありますが、「漢字」「万葉かな」、「硬筆のボールペン字、ペン字」までどの分野でも卒なく書くこともできます。

一般社団法人 日本3大書道展 日本書道院三つの書展

・日本書道院展

・選抜展

・全国学生書道展(毎年開催)

全国規模の書道展(公募展)

・毎日新聞社の「毎日書道展」

・朝日新聞社の「西部朝日展」

・読売新聞社の「読売書法展」

・芸術家の登竜門「日本美術展」

入選、特選、秀逸、経歴のある師範であれば、間違いなく実力のある師範といえるでしょう。

あえてスゴイ師範代といえば、芸術家の登竜門「日本美術展」で入選、特選の経歴のある先生や会員の先生それに審査員をされるスゴイ実力の先生方です。

それに、師範の凄さとは書道の心得のない第三者に見られても、普段無意識のうちに書いた「社用のメモ」であってもプロであることが一目でわかるところが一番スゴイところでしょうか。

ま と め

書道の級、段位は基本的には新級から十級→一級 初段から九段→師範となります。

級は十級から進級するほど数字が減っていきます。

段位は初段から二段→三段と数字が増えるほどに昇段していきます。

書道の各協会や会派の資格は、師範であっても履歴書の特技欄に記入します。

資格欄に記入したい時は、一般財団法人「日本書写技能検定協会」が一年に三回「毛筆と硬筆」の検定を六級から1級まで実施しています。

この記事が中学生でこれから書道をされる方のために少しでもお役に立てれば幸いです。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

この書道セットは硯(スズリ)がセラミックではなく、天然石の硯(スズリ)です。購入する時は高く感じますが、セラミックの硯(スズリ)では、軽くて使いにくく後で後悔します。

宜しければこの記事も読んで下さい

コメント