平安時代は延暦13年、垣武天皇が平安京(京都)に都を移してから、鎌倉幕府が成立するまでの390年間を平安時代といいます。

平安時代の女性の服装、十二単については前回の記事で紹介しました。

この記事では平安時代の男性の服装について述べてみます。

女性の正装は十二単だけです。

男性は、束帯(そくたい)、衣冠(いかん)、直衣(のうし)、狩衣(かりぎぬ)の4種類あります。

この4種類は、正装と普段着に分けることができます。

頭に載せる冠(かんむり)と烏帽子(えぼうし)で、正装か普段着か見分けます。

平安時代は露頂(ろちょう)頭の髷(まげ)が見えることは、恥を晒す非常識という文化がありました。

そこで冠か烏帽子を被る事はその当時の常識でした。

冠は正装、烏帽子は普段着です。

女性の十二単ほど衣を重ねて美を競う事はありませんが、男性の服装は種類が多いです。

平安時代の貴族男性の服装は束帯 衣冠 直衣 狩衣!

束帯は宮中に仕える時に着用する服です。

平安時代以前、飛鳥.奈良時代は束帯は中国王朝の朝服で、束帯は朝服からできた服です。

貴族は男女共に、朝廷での公務や行事の時は朝服という服を身につけていました。

平安時代の頭に被る冠と烏帽子は、飛鳥時代の聖徳太子の冠位十二階制の影響を受けています。

履物の沓(クツ)深沓と束帯、衣冠、直衣、狩衣はセットになっていました。

小物は「笏」(しゃく)という象牙で出来た物を持って、沓(クツ)を履きます。

沓(クツ)の材質は、皮に漆を塗った履物です。

それと烏皮履(くりかわのくつ)、この沓(クツ)は木製に漆を塗った木履(もくり)という履物です。

平安時代には、黒漆を塗った革の浅沓が一般的に用いられる履かれていました。

太刀は模造品

三位以上の武官は、束帯の際に模造品の太刀を身に着けています。

この太刀は、飾りの儀式用で実際に使うことは出来ません。

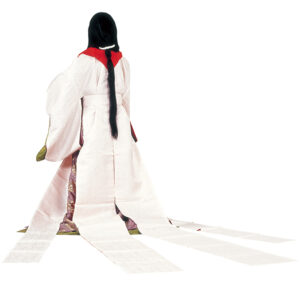

後ろに伸びている裾(すそ)は、下襲の裾で長く引きずって歩きます。

この下襲の長さは身分が高いほど長くなります。

四位以下の武官は太刀と弓を身に着けていますが、この太刀と弓は模造品ではなく現実に使えるものです。

四位以下の束帯は動きやすさを考えた服です。

上着の袍は身分によって使用できる色が決められています。

白色や黄櫨染(こうろぜん)という色で櫨(はぜ)やスオウを煎じた液体に酢や灰などを混ぜて染めた色合いです。

この色は天皇だけしか使えない色です。

平成の即位の時も着用されていました。

現在まで変わっていません。

皇太子の色は黄丹(おうだん)という色です。

この色は梔子(クチナシ)の下染めに紅花を上掛けして染め、重ねた鮮やかな赤みの橙色で皇太子の袍(ほう)上着の色です。

この紫の束帯は貴族の中でも三位まで、親王、皇族でも五位までの色です。

一般的な中流貴族は赤色です。

深緋、浅緋、の束帯。

下級貴族になると深緑、浅緑、深縹(ふかはなだ)愛染の色紫の暗い青。

位のない人は黄色です。

平安時代でも、時と共に変化しました。

襪(靴下)も履きます

束帯の時は襪(しとうず)という靴下を履きます。

現代の着物の時の足袋とは違い、足先が二股になってない現代の靴下に近く足首を紐で結びます。

他の服の時は素足ですが、これが決定的な違いです。

平安時代の貴族男性の服装は衣冠!

衣冠は見た目は良く似ていますが、束帯が正装であれば、衣冠は略正装といった服装です。

束帯は宮中で日中に着る仕事着で、衣冠は宿直のためにできた服です。

束帯の帯は革製の硬い窮屈なもので、宿直のためにできたのが衣冠です。

束帯が腰の部分を内側に入れるのに対して、衣冠は外に出します。

下は指貫(さしぬき)

束帯の着用時は、下は表袴(うえのはかま)ですが、衣冠は直衣や狩衣と同じで指貫です。

表袴より寛げるような、感じで裾は足よりも大部長く脚に紐で結んで履きます。

その後、昼の宮中でも着用できるようになります。

平安時代の貴族男性の服装は直衣(のうし)!

直衣(のうし)は平安時代の貴族の普段着で、家でくつろいだり宴の時の遊び服です。

家で着る服で、仕事着の束帯や衣冠のように色で区別されていません。

色は自由自在に選べました。

直衣で仕えるエリート貴族は、色々な束帯を身に着ける貴族たちの中で直衣で仕えたりしました。

平安時代の貴族男性の服装は狩衣!

狩衣は脇の下から下に着ている単衣が見える服装です。

最もカジュアルな普段着です。

狩衣という名前の通り狩りのための服

鷹狩りのために動きやすいようにできた服で、直衣がおしゃれなカジュアルであれば、狩衣は現代のトレーニングウェアーという感じでしょう。

動きやすいように、袖まわりにある紐で絞ることもできて、左右の紐の端を結んで首の後ろに掛けることで袖が邪魔にならない。

NHKの大河ドラマ「平清盛」でもこういうシーンがありました。

走る時は、指貫(さしぬき)の紐を膝のしたで括り(くくり)ます。

平安時代のスポーツ蹴鞠(けまり)をする時にも、動きやすいように膝の下で括り(くくり)ました。

狩衣の本来の役割は中流貴族の普段着!

元々は中流貴族の普段着で、上流貴族は直衣が普段着ですが、時代と共に上流貴族にも愛用されるようになりました。

上流貴族が夜遊びをする時は、身分を隠して中流貴族に成りすまして女性の元へ通っていました。

もともとは狩衣は中流貴族の普段着、何かと便利で都合が良いので上流貴族たちも狩衣を着るようになりました。

平安時代末期院政期は?

平安時代末期院政期になると、院も狩衣、出入りする貴族にも狩衣着用が許され、時代が進むにつれて略装が許され、平安時代(390年間)の中でも徐々に変化していきます。

平安時代の貴族の子供服は?

平安貴族の子供や若い女性の晴れ着として、「細長(ほそなが)」という上着もありました。

名前の通り着丈が細長く裾が二つから四つに分かれている服。

男の子の服は水干という服で、上質な絹織物で、絞りや型染という物で、ほかに半尻という狩衣に似た着物もありました。

水干は本来下級の普段着であったが、上流の子供服となった。

狩衣と同じ形であるが、菊綴じというボンボンが特徴。

この菊綴じの役目は、肩や袖の縫い目が解れないようにするために付いています。

着物の裾を袴に入れて着る方法と、外に出す方法二通りありました。

平安時代の一般庶民の服装は?

平安時代の一般庶民の男性は、上半身に「「直垂」(ひたたれ)という前合わせ部分に紐が付いていて、前で結ぶ服を着て下半身は着丈の短い、裾絞りの小袴(こばかま)を履いていました。

柄はどのような柄でも自由に使用できたそうです。

直垂(ひたたれ)の服には、冠は萎烏帽子(なええぼうし)という決まりがありました。

現在の衣服は、平安時代と比較するとだいぶシンプルになって扱いやすくなってなっています。

この時代は一般庶民の服にしても、ヘアースタイルにしても、髷(まげ)を見せないように萎烏帽子(なええぼうし)を被って髷(まげ)が見えないようにしていたのですね。

約1,000年前の事ですが時間の経過と共に、常識は絶えず変化しているものですね。

最後まで読んで頂いてありがとうございました。

宜しければこの記事も読んでください

コメント