「方丈記」は鎌倉時代に鴨長明によって1212年頃書かれた随筆です。

鴨長明の「方丈記」は清少納言の『枕草子』や吉田兼好の『徒然草』と並び日本三代随筆と言われています。

随筆の中でも「方丈記」は災害の記録と共に世の中の無常が綴られています。

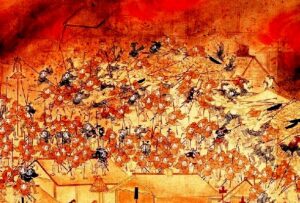

安元の大火(大火事)1177年

治承の旋風 (たつ巻)1180年

福原遷都 (平清盛の独断で京都から都が福原へ移動)

養和の飢饉(1181年から1182年)

元暦の大地震(1185年)

そんな災害の記録と共に方丈記のあらすじや文体の特徴について、この記事で詳しく解説します。

方丈記の内容とまとめ方丈記のあらすじ!

『行く川のながれは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。

よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて久しくとどまりたる例えなし。世の中にある人とすみかと、またかくの如し。』(方丈記より引用)

方丈記はこのような文章で始まります。

「平家物語」の文章の書き出しと共に有名になっていますが、この方丈記は水のことでも泡沫のことでもなく、人の住まいのはなしです。

建築的な話なら、ギリシャの昔から数多くありますが、住まいのことについての話は思ったほど数多くはない。

方丈記は冒頭では川の流れなどを例えに上げながら、人生の無常感について述べています。

方丈記の作者である鴨長明が生きた時代は大火事、竜巻、飢饉、地震、遷都などの天災が起こり、非常に不安定な時代でした。

鴨長明はそんな不安定な時代背景の中で覚えた無常感をこの方丈記に書き記しました。

川の流れは絶えないけどながれる水はもとの水ではない。流れに浮かぶ泡沫(うたかた)もこちらで消えたと思えば、むこうで浮いている。

常に新しく消えてはうまれている。

川の水と泡沫に例えて人生の無常を表現している。

貧しい人も富む人も住まいも、なんの変化もないような錯覚を受けるが、時の移ろいと共に住む人と住む家も時間の経過と共に変化している。

この世を去る人もいれば、新たに生まれてくる子もいる。

方丈記の後半では、鴨長明が晩年を過ごした方丈の庵での生活について語られています。

最初は方丈の庵での隠居生活を謳歌していた鴨長明でしたが、後半ではその生活にすら疑問を覚え、自問自答を繰り返しながら物語は終わります。

方丈記の内容(過去現在未来)連続と断絶!

この方丈記の無常観は人生の哀れをよんだものではない。

歴史は過ぎたものと次の新しいものの持続である。鴨長明は自身の心の内にある歴史意識を意識することなく過去現在未来へ持続していくことをわかった上で連続と断絶によって継続していく。

歴史的な感性でなく「生まれては消える」ことの無常を表している。

方丈記の内容(安元の大火)!

鴨長明は物心ついて世の中のことがわかり始めてからこの世では思いもよらない出来事が起こる。

京都の町の東西に火災が起こり(1177年4月)燃え広がり手のつけようがなかった事、公家の家をはじめ庶民の家の被害額は計り知れない。

人のなす事は愚か、京都の町にお金をかけて家を建て挙句の果てに心を悩ます。全く愚かな行為である。

この頃平安時代から鎌倉時代は乱世中の中でも最も乱世であった。

鴨長明は何事かが起こるとその現場に出向いて行って自分の目で確かめていたようです。

京都の町の家事はその当時はボヤまで入れると毎晩のようにおこっていたようです。

方丈記の内容(治承の旋風)!

治承の旋風とは現代で言う竜巻です。

中の御門京極で起こった竜巻が六条辺りまで吹きまくって大きな家から小さな家まで全て壊れてしまった。

柱だけ残ったり門が4、5町先に飛ばされて落ちていたり垣根が見事にきれいに飛ばされていたり、家財道具やら檜皮なども木の葉のように飛ばされた。

「治承の旋風」でも多大な被害が発生した。何か前途に起こる前兆のよに案じるものであった。

1180年の大火から3年後のことである。

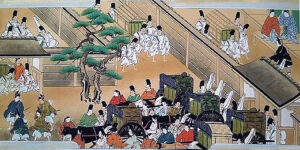

方丈記の内容(福原遷都)!

治承4年には平清盛によって清盛一人の発意によって突然福原へ遷都された。

京都は嵯峨天皇の在任中、都に定められたところで400年以上経過して安易に遷都されている。

大臣はじめ諸々の関係者は全て移動してしまい、出世を人生の全てにおいた人は、軒先を並べた住居は空き家になってしまった。

後に残された土地は畑に変わった。

福原の人々は土地を取り上げれ行く宛もなく、新しく入ってきた人も宅地を求めて家を建てなければならない。

8月には源頼朝が兵を挙げて、人々の心配が現実となりこの年の冬、京都に遷都された。

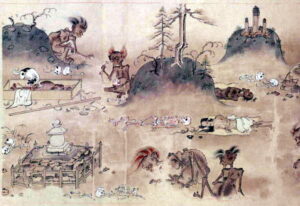

方丈記の内容(養和の飢饉)!

この時代春と夏干魃(かんばつ)に襲われ、秋には大風や洪水の被害にあい五穀(米、麦、粟、キビ、豆)の収穫がなく朝廷はいろいろな祈祷を始めてみてもその効果は全くなかった。

地方からの上納で成り立っていた。上辺を保つのにも限界があり、金に代わる物は食料と変えるにもそのような物に関心を示す人はいない。

金に変わるものも二束三文で、食品だけが高値になっていった。

元暦の大地震!

この世では例えることができない程の大地震があった。

山が崩れて川を埋めて大津波が押し寄せて、陸地を飲み込み地盤の弱い所は、地が割れて水が吹き出し崖は谷に崩れ落ちて、船は波の上に浮き沈み、畜生の馬でさえよろめいていた。

京都の町近辺の家やお堂、塔も倒れて塵灰が煙のようで、地鳴りが轟き家の中にいると押し潰されそうになった。

この世の中で地震ほど恐ろしいものはない。自身の怖さを身を持って体験している。

方丈記の内容と方丈記の文体!

方丈記の文体は和漢混淆文と呼ばれています。

菅原道真公によって遣唐使が廃止されてから、中国の漢文だけではなく日本独自の国風文化が誕生。それによって平がなが誕生します。

中国の漢字と日本の平がなの誕生によって、漢字と平かなの文体が使われるようになって和漢混淆文の文体が定着します。

和漢混淆文は和文と漢文の要素を持つ文章のことで、鎌倉時代の初期に定着した文体です。

日本最古の和漢混淆文の作品は今昔物語と言われています。

方丈記についてまとめ

方丈記は世の無常を説いた優れた文芸作品としてだけではなく、天災を記録した歴史資料としても活用されています。

また方丈記は後の『平家物語』や『徒然草』にも影響を与えたとされています。

そんな史実的にも価値のある方丈記。

現代語訳の本なども発売されているので、興味のある方は一度読んでみてはいかがでしょうか?

最後まで読んでいただきありがとうございました。

宜しければこの記事も読んで下さい。

コメント