我々は日常生活で普段無意識に使っている文字、「漢字、カタカナ、ひらがな」ですが、先人の遺してくれた文字の文化に感謝しつつ生活しています。

この記事では中国書道と日本書道についての違いについて紹介します。

書道の起源は中国です。弥生時代に日本へ伝わって来ました。

日本の気候風土は温暖な気候で、それが日本の書道に大きく影響していると思います。

日本人は繊細であり細やかな感覚を持っていて、繊細で優美で、温和な印象があります。

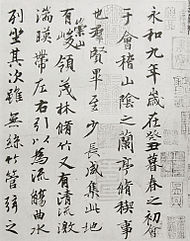

中国は厳しい気候風土が影響して中国の書には迫力と力強さが感じられると思います。

それが中国の書道と日本の書道の違いに表れています。

書道日本と中国の違い!

中国の書道には、根底に建築的な強い骨格があります。

それに中国の書には重厚で壮大で、精神的な躍動感が表れると同時に理論的な個性が強く現れます。

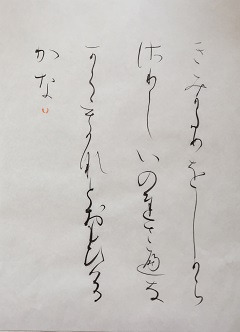

日本の書は装飾的、図案的な平面の調和があります。

叙情的な面と軽妙な流れに沿った優美さが特色をだしています。

言葉で表すと優美、流麗、軽快、明朗な印象があります。

中国の書に力強さと複雑な内容があるとすれば、日本の書には、力強さよりも優美、流麗、軽快な面白み、純粋さがあります。

温和な気候風土に培われ自然に溶け込んで行く傾向が強く表れています。

複雑なものより単純で情趣的なものに流れるせいでしょう。

書道は日本文化といえるの?

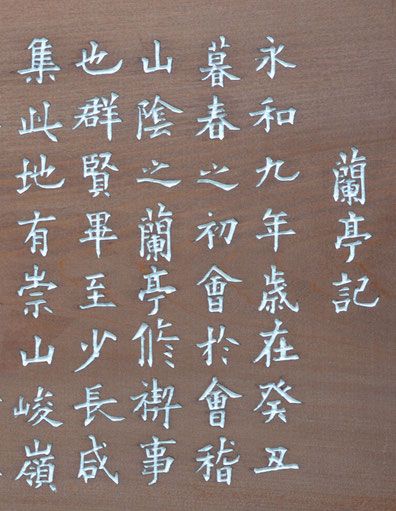

書道の起源は中国唐晋代の王羲之です。

文化と言うのは、その地に住む人々がどれだけそのものを受け入れているか、その社会の風習だと思います。

発祥は中国ですが、平安時代の日本三筆の「空海、嵯峨天皇、橘逸勢」によって、その後、日本三蹟の『小野道風、藤原佐理、藤原行成によって、中国の漢字から、日本のひらがながつくりだされました。

その文字が現在まで受け継がれてきました。

その土地だけで発祥したことで、その土地だけの文化になる事はありません。

日本人の書く文字と中国人の書く文字は違いますが、書道という文化の中での違いであり、日本の文化と言えます。

書道の本家中国人より日本人が書道好き!

書道は中国から日本に入って来た文化です。

日本において書道は5~6人に一人は愛好家がいると言われるほどです。

これは学校教育のせいで、日本では小学校で書道の授業があり、その後、継続する人は『プロ並み」になると言われています。

そのため日本では毛筆の文字が正式な場でも使われています。

新元号の「令和」の文字もかなり美しく感じられたようです。

他にも、神社仏閣で見る文字や、街で見る看板も美しく「歴史を感じる」と高く評価された。

中国では、書道を学ぶ小学生もいるが、塾に通わせるなら、ピアノやダンスのほうが人気が高いそうです。

しかし、近年書道という伝統文化に関心を示す若者が増え、中国の書道愛好家も増えています。

書道の精髄は現在も中国にあります。

何千年もの歴史ある中国は書道の発祥の地です。

唐普代の王羲之をはじめ、初唐の三大家、欧陽詢(おうようじゅん)557〜641 、 虞世南(ぐせいなん)558〜638 、褚遂良(ちよすいりょう)596〜658 著名な書聖が書道史に名を連ねています。

中国の書聖のお手本を学びながら、日本も書道を学んでいる人が数多くいます。

小さな時から書道を学ぶ子供もたくさんいます。

書道は中国で重視されなくなった?

書道は中国に起源を持ち、近代では芸術の1つとして捉えられています。

中国の書道は無形文化財にも登録されています。

日本武道館において毎年開催される「全日本書き初め大展覧会.席書大会」の様子を写真と共に紹介し、「幼稚園や小学生の伸びやかな書や、中高生の熟練した書を書く姿」には感動しますよね。

書道中国の伝統文化を子供に継承することについて!

書道に親しむ日本の子供たちの姿を見ると「中国の伝統文化を子供に継承することについて」素晴らしいと思いますね。

日本の学校で学ぶ書道は「筆の持ち方など、中国の習字の方法とは若干異なる部分もある」としながらも、書道が中国から日本へ伝えられたものです。

書道の技術や普及のレベルを、日本はこれからも増々維持して欲しいですね。

正式な場面では手紙は筆を使って書きます!

また日本では、現在でも「正式な場面では手紙は筆を使って書く」と紹介し、電子化が進んでも文化は守られていると主張しています。

中国でも伝統文化の継承を続けて欲しいですね。

最後まで読んで頂き有難うございました。

宜しければこの記事も読んでください。

コメント

中国人ですが、書聖王羲之は唐代ではなく東晋の人です。

またいまの中国では書道をやる人が実は多くいます。特に近年、伝統文化の好きな若者が大幅に増えましたので、その人数は日本の書道愛好者よりうわまわると思います。

私の認識不足ですね。

有り難うございます!

後日、時間を見て修正致します。

有り難うございました。