女性でも書道を趣味にすることは素晴らしいことです。

最近ではパソコン、スマホの普及でビジネスや日常生活で手書きの文字を書く機会が減っています。

そのために字のきれいな人は好周囲に印象を与えます。

整理整頓が得意で自己管理もできそう。

例えば年賀状を書く時、筆ペンで書いた字が達筆だと、とても良い印象を与えます。

女優の「桐谷美玲さん」も書道を趣味にしています。文字がきれいな人ほど女性として泊が出るのかも知れませんね。

書道が趣味の女性は会社でも重宝され、字がきれいで損をすることはありません。

そのメリットは計り知れません。

書道を趣味としている女性はきれいな字を書くことでメリットがたくさんあります。

この記事では女性が書道を趣味とすることの素晴らしさを紹介します。

書道は漢字だけではありません!

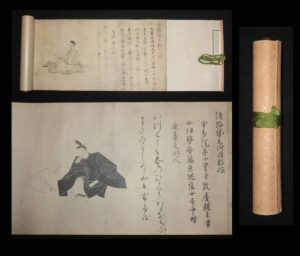

書道と言うと真っ先に漢字を思い浮かべると思いますが、細字、大字かなで紫式部の「源氏物語」や清少納言の「枕草子」または近代詩の若山牧水、九条武子の詩集などを筆で表現するのも書道です。

書道は漢字だけではありません。

漢文を半紙や条幅に書くことだけが書道ではありません。

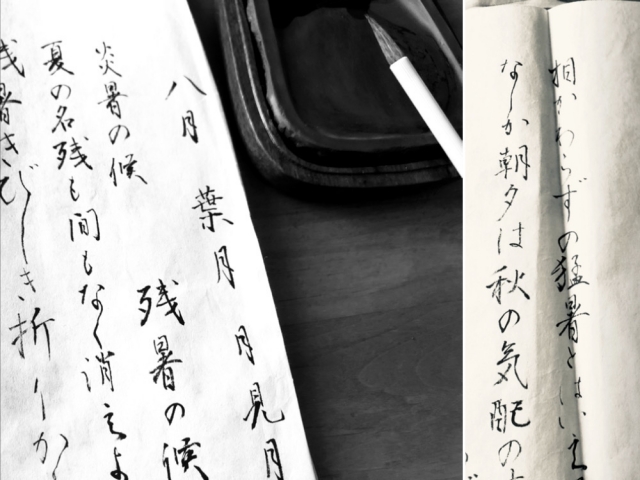

かな書道は手漉き和紙にイタチ面相筆で散らし書きします。細字も大字でも表現できます。

また女性が好む扇面に散らす散らし書きなどもあります。

捲子(かんす)と言って巻物に仕立てる方法もあります。源氏物語が巻子(かんす)巻物です。

書道は男性だけの趣味ではありません!

皆さんは書道というと、漢字で表現する条幅に漢文を楷書、行書、草書で表現した作品を思い浮かべるのではないでしょうか?

確かに漢文は堅苦しい印象がありますし親近感がわかないのが漢文ですね。

しかし、それだけが書道でありません。

またカタカナは男性が漢字を勉強する時にフリガナとして使っていました。

そう言う理由から書道は男性の趣味で、男性がするものと言う概念があるのかも知れません。

女性でも書道を趣味とすることは教養ある趣味として素晴らしいと思います。決して地味ではありません。

書道を趣味としている女性は清楚、知的な印象を与えるのではないでしょうか?

飛鳥時代から平安時代にかけて今日まで絶えることのない日本の文化です。

女性の方で書道が趣味の方は男性のうけが良くないなんて事はありません。

7割の男性が書道を趣味としている女性に好印象を感じています。

是非書道が趣味の女性の方は楽しみながら続けて下さい。

師範を取得したから腱鞘炎になったと言うような根拠のない言葉も耳にしますが、そのような事は決してありません。

平仮名もカタカナも平安時代(794年~1,185年頃)初期に作られた!

万葉仮名が由来となり、平がなは 漢字を簡素化した文字で、カタカナは漢字を一部(編、創り)を取って作られたと言われています。

平安時代は女性が漢字を使うことは、好ましい事とは思われていなかったようです。

ですのでより一層漢字を使うことにためらいもあったのでがないかと考えています。

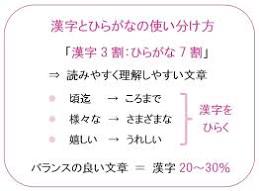

現在の日本では、中国で生まれた漢字と、漢字を基に日本で独自に作られたひらがなとカタカナの両方が使われていますが、我々はかな文字と漢字を併用しています。

漢字だけで表記すると堅く感情が伝わりづらいですが、漢字と平がなで表記する事によって感情が伝わりやすくなります。

書道などの日本古来の文化を趣味や習い事としている女性!

そう言う女性があなたの周りにいませんか? そんな日本の古き良き文化を心得た女子は、同性の目から見てもあこがれるはずです。

では男性から見て書道を趣味として習っている女性にどのような印象を抱くのでしょうか?

日本の礼儀や風習を心得ているのがいい!

日本の風習に敏感な感じや礼儀などの基本が出来ていて母親受けも良さそうとか、日本古来の文化に親しんでいる女子は、日本の風習も判っていそうだし、お稽古で作法も厳しく習うので礼儀もしっかりしていそうと言う意見もあります。

そう言う女子は「母親受けも良さそう!」と結婚相手として好意的にとらえる男子もいます。

「微妙」と答えた男子は「親が厳しそう」「家が堅そう」自分の親受けはいいかも知れませんが、「女性側の両親が厳しそう」「家が堅そう」と言う意見もあります。

あまりに相手の両親が厳しいと、男性は物怖じしてしまうようです。

やはり「おしとやか」、「清楚」、「礼儀作法がしっかりしている」などのイメージが大きいようです。

ただ結婚相手として考えると「お金がかかりそう」と言う現実的な意見もあります。

結婚前の女性は「花嫁修業」の一環として習って見るのもいいかも知れません。

紫式部は「一の字も書けないふりをしたと日記に記しています!

一番簡単な漢字とは言え一と言う字も漢字です。

当時漢字は教養ある男性のもの、女性は平がなを使うのが常識でした。 それに漢字を使う女性は「知性をひけらかす人」と言う風潮があったようです。

だから、紫式部は「一」の字も書けないふりをして、自分の才能を隠す事こそ、社会でうまく生きていく上での知恵だと考えていたようです。

千年も前の事ですので、一般庶民の識字率はかなり低かったのではないかと思っています。

ですので、よりいっそう漢字を使う事にためらいもあったのではないかと考えています。

紀貫之は男性ですが、女性のふりをして日記を書き進めます。

平安時代は男性=漢字、女性=かな文字と言う風潮がありました。

このように書道のイメージを漢字の楷書.行書.草書.で半紙や大きな長い和紙(条幅)に表現すると言うように、漢字だけのイメージに解釈してしまいそうですね。

平安時代=漢字(男性の書く字)、女性は格の低い平がなみたいに固定観念で考えると女性の趣味に書道はどうか?と考える女性に伝えたいこと。

好印象を与える理由は、日本女性の良さを感じる『大和撫子っぽいから」「和の良さが有る」 和心があり、礼儀正しく美しい「大和撫子」に男性は弱いようです。

日本古来の文化を熟知しているからこそ出来る日本女性としての振る舞いに引かれる男性も多いのかも知れません。

コメント