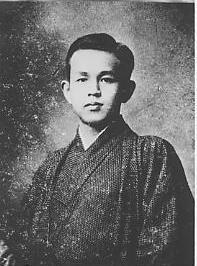

石川啄木は、岩手県南岩手郡日戸村、現在の盛岡市日戸出身の歌人、詩人です。

啄木は雅号で、本名は一(はじめ)、1886年2月20日誕生。

詩人、歌人として秀でた才能を発揮しつつ、1912年4月13日26歳の短い生涯を終えました。

この記事では石川啄木について紹介します。

与謝野鉄幹の主宰で新詩社(出版社)の文芸誌明星で頭角を表す!

与謝野鉄幹の主宰で与謝野晶子が詩などを発表した、文芸誌【明星】で頭角を表します。

この時期の啄木は、与謝野晶子に影響を受けて晶子の歌に似た作風です。

はじめての詩集「あこがれ」77篇を(明治38年5月)19歳で発行。

作品の内容は妻、堀合節子との恋愛期間のロマンチシズム傾向の詩。

現実からは程遠い、夢や空想の世界を描いているのが印象的な詩集。

新詩社(出版社)の文芸誌【明星】を始め、各機関誌で啄木は実力を発揮してます。

経済的に大変な中、小学校の代用教員や新聞記者として、働きながら小説家を志すが失敗。

小説家として、世に出たいという願いを果たすことはなく、小説家としての夢は挫折に終わった。

その事が啄木の評論からも判ります。

「私は小説を書きたかった。否、書くつもりであった。」

「また実際書いても見た。

そうしてついに書けなかった。」啄木評論引用

その後、東京に出て新聞社の校正を仕事にしながら、【一握の砂】と言う生活に根ざした詩集を発表。

幸徳事件明治天皇の暗殺が計画されて、全国の社会主義者や無政府主義者を逮捕・起訴して死刑や、有期刑判決を下した政治的弾圧・冤罪事件 『ウィキペディア引用』

この幸徳事件(明治天皇の暗殺が計画されて、全国の社会主義者や、無政府主義者を逮捕・起訴)をキッカケに社会主義への関心を深め、文学評論も執筆します。

しかし結核に侵され26歳の若さで生涯を終えます。

石川啄木の詩集【一握の砂】石川啄木の生い立ち!

現在の岩手県盛岡市日戸に、父親は曹洞宗日照山常光寺の住職で、石川一禎と母カツの長男として誕生します。

父親が僧侶という立場上、戸籍上の婚姻をしてないために、父親不在で母親の子として届けられ、工藤一が本名です。

啄木には二人の姉(サタとトラ)と妹(ミツ)がいます。

啄木は一人息子として誕生します。

啄木は幼少時の2、3歳の頃は、毎月1回は必ず薬を服用する体の弱い子でした。

ただ一人の男の子で母親は、啄木を溺愛していて、父親も啄木用の家財に石川一専用としていた。

そういう両親の、深い愛情を一身に受けながら育てられました。

父親は曹洞宗日照山常光寺の住職で、啄木は小学校は首席で、優秀なことから地域では、神童として仰がれていました。

短歌や文学に専念しつつ、友人などと短歌の会を結成して、文芸雑誌「明星」に「血に染めし、、、」が掲載されます。

中学校では、1学期期末試験で不正行為、4学年末試験でも不正を働く。

小学校時代の神童の印象とは程遠く、次第に成績も振るわず与謝野鉄幹、晶子夫妻と手紙で交流していた啄木は、明治35年秋、盛岡尋常中学校を辞めて上京します。

上京後、与謝野晶子、与謝野鉄幹夫妻に才能を評価されますが、心身共に不調で帰郷。

岩手県の小学校で教職として仕事しますが、長くは続かない。

やがて北海道に渡り、新聞社の記者や編集長、小学校教職で働きながらも退職。

1908年(明治41年)の春、再び上京して東京新聞で働き1910年(明治43年)朝日歌壇で選者となり、その年に歌集「一握の砂」を発表します。

この「一握の砂」は551首の初めての歌集です。

その後は、5社以上の雑誌社から仕事の依頼がありますが、晩年は妻とともに体調不良で、1912年に26歳の短い生涯を終えます。

石川啄木の詩集【一握の砂】石川啄木はどんな人?

小学生の時は学業成績優秀で、神童として周囲から仰がれる。

啄木が盛岡尋常高等小学校に入学した時、4歳年上の(後の言語学者)金田一京助と初めて出会います。

その後、盛岡尋常中学校時代に進学してから、詩や短歌が好きと言う共通点が二人の縁の始まりです。

しかし、盛岡尋常中学を突然退学して、働きながら創作活動を継続する計画で上京しますが、下宿で体調不良になり盛岡に帰郷します。

この体調不良で病に倒れた時に、父親が上京して、その当時1円70銭の宿代を5円札で支払い、残りの3円を宿の仲居さんに上げてしまったというエピソードがあります。

また、節子との結婚式のために、与謝野鉄幹が餞別として15円程贈りました。

その餞別で、節子へのお土産としてバイオリンを購入費に当ててしまう。

結婚式のために帰郷するのが遅くなり、啄木自身が当人の結婚式に出席出来なかった。

このように事あるごとに、周囲に迷惑をかけ、啄木を支援する人はいなくなったと言うエピソードがあります。

啄木盛岡に帰郷して19歳で結婚!

盛岡に帰郷して、19歳で結婚して、代用教員をしながら生活します。

その後、明治41年再び上京して、金田一京助から生活を支援してもらいながら、歌を創作して「明星」に発表します。

啄木の歌は、日常で使うわかり易い言葉で詠まれた歌で、優しく親しみ易く心に沁みる歌で、歌から受ける印象は、親孝行で品行方正で、なおかつ好青年と言う印象を感じている方が多いのではないでしょうか?

しかし実態は、ものごとや金銭感覚に疎く、縁ある友人や知人からは、借りた金を返さないなどの理由から愛想をつかされます。

啄木が生活を維持できたのは、中学時代の4歳先輩の金田一京助の経済的援助があったからです。

金田一京助が、石川啄木を精神的、経済的に支えました。

啄木を京助がささえ続けた理由はなぜでしょうか?

啄木は楽観視して、自分で借りた金は返せると思っているが、結果として返金できない。

京助にとっては、子供のように純粋で無邪気で悪気はない、経済観念が乏しい、行動の前後の結果を考えない、軽薄な言動で振る舞う啄木が弟のように思えた事。

文才を問われる芸術的な面の短歌と詩においては、京助が及ばないほどの輝きを放つ、啄木の芸術と言う感性を高く評価して、それ故に愛しく思えたのではないでしょうか?

だから縁した周囲の人々は、愛想をつかしても、京助だけは唯一無二の後輩として最後まで、寄り添い経済的、精神的に支え続けました。

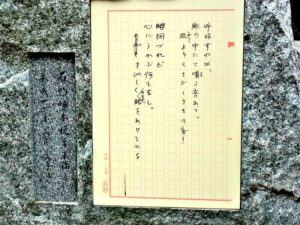

石川啄木の歌集【一握の砂】より8首

啄木の歌は、普段の日常で使うわかり易い言葉で、親しみ易く心に沁みる歌で、啄木の心情を、歌として詠んでいます。

① 東海の小島の磯の白砂に われ泣きぬれて蟹とたわむる

② 頬につたふ なみだのごはず 一握の砂を示しし人を忘れず

③ 砂山の砂に腹這ひ 初恋の いたみを遠くおもい出づる日

④ たわむれに母を背負ひて そのあまり軽き(かろき)に泣きて 三歩あゆまず

⑤ はたらけど はたらけど猶(なほ)わが生活(くらし)楽にならざり ぢつと手を見る

⑥ 友がみなわれよりえらく見ゆる日よ 花を買い来て 妻としたしむ

⑦ ふるさとの訛なつかし停車場の人ごみの中にそを聴きにゆく

⑧ ふるさとの山に向かいて 言うことなし ふるさとの山はありがたきかな

この8首は、多くの人に親しまれてきょうまで、愛唱されてきた歌です。

現代語訳

① 東海の小島の磯の白い砂に 私は泣いて頬を濡らしながら蟹とたわむれる

北海道に渡った当時の函館の大森海岸のイメージを歌に詠んでいると思われているが、現実に目にした磯の白砂ではなく、啄木の心象風景であって、現実を目で見た情景を詠んだ歌ではないと、意見が分かれています。

「一握の砂」は、短時間で詠まれて編纂された歌が数多い中にあって、この歌は、それ以前に詠まれた作品です。

啄木の悲しさや、寂しさを表現した1首で、この歌が「一握の砂」の詩集全体のテーマに通じる心情を、表現した代表的な歌です。

② 頬につたう涙をぬぐわずに一握の砂を示した人(啄木自身の事)を忘れない

啄木の望みは小説家であったがそれは夢に終わった。

その代わりとして、短歌を詠むだけで啄木にとっては、つまらない事でした。

啄木は、自分で詠んだ歌を「一握の砂」のように虚しく悲しくまた、儚く表現しています。

③ 砂山の砂に腹ばいながら、初恋のいたみの遠い過去を思い出す日。

この歌に詠まれているのは、初恋の淡い美しさではなく、「痛み」の感情で、啄木が敗れたのは、初恋だけに限らず、新聞記者として働きながら小説家を志すが、書きたい気持ちとは裏腹に、小説家としては失敗、挫折に終わった。

そう言う挫折に伴う複雑な感情を、初恋の痛みとして詠んでいます。

啄木の「一握の砂」のテーマは、一貫して啄木自身の挫折にあります。

④ たわむれに母を背負って、思っている以上の軽さに泣いて、三歩も歩む事ができない。

ふざけて母をおぶってみたら、悲しくなるほど軽かったと言う、心の描写が詠まれています。

母を背負うというのは、行動ではなく、精神的な面での両親の経済的扶助、啄木の現実に置かれた経済状況や、心理的な側面が影響した苦しさとも考えられます。

父親は当初は富裕な寺、曹洞宗日照山常光寺の住職でしたが、金銭トラブルで曹洞宗の寺の住職を、退かなければならなくなった。

明治時代の考えは、長男は経済的に一家を支える立場にありました。

そのために、啄木の生活が経済的に大変で、苦しい状況が原因である事が伺えます。

それが、啄木の悲しさや寂しさ、救いようのない物心両面の、苦しさに繋がったと思います。

⑤ 働いても働いても、暮らしが楽になることはない、じっと手を見る。

明治43年に、家族を啄木の住んでいる東京に呼び寄せたが、この時の啄木の仕事は、朝日新聞社の校正係で、働いても働いても、大変な経済状況は好転しない。

辛く苦しい思いを詠んだ歌です。

⑥ 友だちが皆ことごとく自分より偉く見える日だ。

そんな日には、花を買ってきて妻と親しみ、その寂しさを紛らわすのだ。

誰でも、皆必ず経験する心理状態ですが、啄木は自尊心が人一倍強かった。

その反動で、自信喪失も大きかったようで、読んでわかる通り、卑屈な上の句とは対象的に、「そんな日には、寂しさを紛らわすために、妻と花を買って来るのだ」、という下の句の喜びに救われる歌です。

⑦ ふるさとの訛が懐かしい、停車場(駅)の混雑した人ごみの中に、その訛りを聴きに行く。

旧国鉄の東北本線の、列車が発着する上野駅の混雑した人ごみの中に、ふるさとを懐かしく思い出す訛りを聞きにいく。

その行動に、望郷の思いを表現しています。

盛岡の故郷では、父親が曹洞宗日照山常光寺の住職で経済的力もあり、富裕な頃を懐かしく思い、故郷の訛りを聴くと、より強く、望郷の念がこみ上げて来たのではないでしょうか。

盛岡と東京では、距離にして464km。

現在でも列車では、東京と盛岡では、所要時間11~12時間かかります。

現在ほどに、発達した高速鉄道のない時代には、より一層ふるさとは遠く訛りを懐かしく思い、望郷の念がこみ上げたことでしょう。

啄木が故郷を回想しつつ、望郷の切実な思いが、ひしひしと伝わって来る歌です。

⑧ ふるさとの山に向かいて言うことなし ふるさとの山はありがたきかな

言うことなしは申し分がないという意味。

ふるさとの山は、申し分が無いほどいいなあ ふるさとの山は、この上なくありがたいなあ。

啄木の過ごした幼少期、少年時代の岩手県盛岡市のふるさとを、懐かしく思い短歌を詠むキッカケ(モチーフ)が「一握の砂」です。

回想の歌を、1首でも多く詠もうとして、記憶を手繰り寄せた末に、啄木が最後にたどり着いたのが、幼少期、少年時代を過ごした今なお時が経過しても、色褪せることのない、懐かしい故郷盛岡です。

この故郷の、山の歌を詠んで幼少期、少年時代を過ごした故郷の一連の歌を終えています。

石川啄木の詩集と歌集!

26歳と言う、短い生涯での詩集と歌集

「あこがれ」詩集 77篇 1905年(明治38年)5月発行

歌集は「一握の砂」 1910年(明治43年)12月1日

石川啄木の、初めての歌集が「一握の砂」です。

この詩集は551首。

この「一握の砂」は、石川啄木が付けた名前です。

「悲しき玩具」は、第二歌集は194首 エッセイ2篇 1912年6月20日(明治45年、大正元年)。

「悲しき玩具」は、第二歌集で啄木が託した歌の原稿を元に、死後発表された歌集です。

このタイトルは「歌は私の悲しい玩具」という歌の一節から、名付けられました。

小説家を夢見ていたが、その目的を果たす事はできず失敗に終わった。

そのような思いもあって「歌は私の悲しい玩具」と歌の一節に、記したものと思われます。

この三部が、啄木の代表的な作品です。

わずか26歳の生涯を2冊の歌集に発表。

呼子と口笛の詩集は、啄木遺稿の8篇の詩集で大正2年5月発表。

閑天地 明治38年6月から7月18日まで、妻、節子との新婚の様子を書いた随筆で岩手日報に21回の連載。

葬列は、明治39年12月に掲載された、啄木の中学時代の散策場所、天満宮の丘の事が書かれています。

小天地は、明治38年9月発行した文芸誌。

文学的自立を目標に、経済的打開の目的でもあった雑誌で、与謝野鉄幹や正宗白鳥の寄稿を得て好評。

しかし、家計の行き詰まり、経済的挫折で創刊号のみで、廃刊になった詩集。

石川啄木の短歌の特徴と作品の価値は?

3行書きで、啄木自身の過ごした時代を綴った作品が特徴。

妻節子との新婚生活の事の他、特に多いのが、岩手県の盛岡の事を詠んだ短歌で、日本人ならではの、日常を感性豊かに表現しています。

3行書きの短歌は、かつてないもので、啄木の短歌は、近代短歌として後世の短歌に、大きな影響を及ぼしました。

この3行書きは、朝日新聞社時代に作り出したもの。

朝日新聞歌壇の選者として、活躍できたのもこの3行書きが、好評であったことに起因しています。

石川啄木の詩集は、熱烈なファンに愛されています。

反面に、「わかりやすい」、「大衆的」という理由で、軽んじている方もいます。

啄木自身が「特別な日のご馳走ではなく、毎日の暮らしに必要なお漬物」、のような詩を書きたいと言う、啄木自身の意志から、100年前の現代語で分かりやすく詠んでいるのです。

まとめ

石川啄木の代表的な詩集は、「あこがれ」詩集 明治38年5月3日

「一握の砂」歌集 1910年(明治43年)12月1日

「悲しき玩具」歌集 1912年6月20日(明治45年、大正元年)の三部が、啄木の代表的な作品です。

わずか26歳の生涯を2冊の歌集に発表。

詩集は、「あこがれ」詩集 77篇 明治38年5月3日

石川啄木の初めての歌集が、「一握の砂」です。 この詩集は551首。

この「一握の砂」は、石川啄木が付けた名前です。

悲しき玩具」は、第二歌集は194首 エッセイ2篇 1912年6月20日(明治45年、大正元年)

「悲しき玩具」は、第二歌集で啄木が、託した歌の原稿を元に、死後発表された歌集です。

小説家としては失敗、挫折に終わりました。

それは夢に過ぎず、啄木としては、悔恨の思いを残したことでしょう。

しかし、啄木の詩集や歌集は、永遠に愛唱されています。

26歳の生涯において、実りある人生であったことを、素晴らしく思います。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

よろしければ、この記事も読んで下さい。

コメント