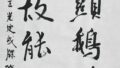

『紫式部』

世界最古の女流随筆集枕草子の作者『清少納言』

「紫式部」「清少納言」、一度は聞いたことがあるこの女性たちの名前。しかしこの名前は彼女達の本名ではありません。

この記事では彼女達はどんな名前だったのか?、なぜ本名ではない女房が現代に伝わっているのか?などを紹介していきます。

紫式部と清少納言の名前に付いて疑問に思った事は有りませんか?

例え千年前とはいえ、紫式部とか清少納言の名前を見て、皆さん実名かどうか、疑問に思った事は有りませんか。

名前の由来に付いて調べて見ました。

紫式部=「源氏物語」と言われる程に、千年の時を経ても尚、色褪せる事のない女流小説家として世界に名を轟かせています。

紫式部の実名は「藤原香子」(ふじわらのかおりこ/たかこ)が本名と言われていますが、決定的な史料に裏付けされたものでは有りません。

角田文衛と言う人の学術論文が根拠になっていますが、論文以外に本名について書かれた史料は有りません。

「枕草子」で有名な清少納言に付いても、清原諾子(きよはらのなぎこ)と言う説が有りますが、どちらも決定的な資料は残っていません。

清少納言の本名に関しては、「清少納言枕草子抄」と言う枕草子の注釈書に、「清原諾子」と言う記述があるのみでその根拠は不明とされています。

彼女達の出自はある程度明らかになっているので、苗字に関しては間違いないようですが、決定的な証拠となる資料は残っていません。

但し一つ注意する事が有ります。

彼女達の「藤原」や「清原」は現代人の「山下さん」や「坂本さん」と言った苗字とは、少し意味が違います。

現代人の苗字は「氏」(うじ)と呼ばれるもので、彼女達の「藤原」や「清原」は『姓』(かばね)と呼ばれるものです。

この『姓』は「氏」とは違って天皇に賜ったものです。

我々の「氏」とは地名等を元に勝手に名乗っている名の事です。

紫式部や清少納言と言う名前は、女房名(にょうぼうな)と言われるものです。

彼女達は宮廷出仕して、天皇の奥様にお仕えする『女房』と言われる職に就いていました。

そこで仕える通称が女房名、現代のあだ名みたいなものです。

紫式部の『姓』は藤原です。

そして、「式部」は父親或いは、兄弟の官位から来ている事が判ります。

式部の式部省は、八部省の事で現在の文部科学省のことです。

紫式部の父親或いは兄弟が、式部省の位と言う事で「藤」と「式部」で『藤式部』になります。

では、紫はどこから来ているかと言うと、色々な説が有りますが、源氏物語にはそれぞれの巻からなります。

その中に登場する「紫の上」の女性から来ていると言われています。

元々は「藤式部」と呼ばれていましたが、「源氏物語」はその当時、平安時代から女流文学として人気があり、その人気に伴い『紫式部』になっていったようです。

清少納言は「清原」の「清」で少納言は身内の役職だと思われます。

大納言、中納言、少納言の役職がありますが、清少納言については、少納言に就いた人物はいませんし史料が残っていません。

近親者の役職を付けた名前ではないかと思います。

どちらも決定的な資料は残っていませんが、紫式部の実名は「藤原香子」(ふじわらのかおりこ/たかこ)

清少納言に付いても清原諾子(きよはらのなぎこ)と言う説が有ります。

紫式部の本名については、角田文衛の説(御堂関白記に藤原香子という人物の名前が有る)これが、根拠になっていますが、疑問点も多く定説という訳ではありません。

清少納言の本名についても、江戸時代に書かれた「清少納言枕草子抄」という注釈書に「清原諾子」という記述があるだけで、確定的な根拠は不明なままです。

これ以外にこれらの説を裏付ける確定的な証拠がなくきょうまで、不明ということになります。

なぜ彼女達の本名が伝わらなかったのか!

当時は家系図などにも、女性の名前は明記せず「女子」等と書く事が一般的。

一部の高貴な女性を除いて、昔の女性の名前は記録に残りにくいと言う事情があります。

日本人なら誰でもが持つ名前(苗字)ではなく下の名前は、古来より「諱」(いみな)と呼ばれています。

昔の日本人は下の名前を隠していました。

しかし、今更、源氏物語は藤原香子、枕草子は清原諾子と分かってもかえって違和感を感じるかもしれません。

源氏物語の作者は「紫式部」で世界最古の女流長編小説家。

枕草子は「清少納言」で世界最古の女流随筆家。

現代も千年前も人間の本質は変わらない事を教えてくれます。

そう言う意味でも、『紫式部』と『清少納言』と言う名前は、揺らぐことのない地位を現在まで築いています。

本名は伝わらなくても、千年の時を経て今もなお、彼女達が残した偉大な作品は世界中で読みつがれています。

最後まで読んで頂いてありがとうございました。

宜しければこの記事も読んで下さい。 ⇒ https://urasimatarou.com/waka/

コメント