滝廉太郎の「荒城の月」は、音楽の教科書にも掲載され、音楽の授業で口ずさんだ哀愁漂う、心にしみる懐かしい名曲ですね。

明治34年(1,901年)、20世紀という新世紀を迎えた新鮮さも加わって、島崎藤村や土井晩翠などの詩人が現れ、新体詩運動が栄えます。

この記事では、歌詞の意味や作曲背景などについて紹介します。

「荒城の月」滝廉太郎の曲が作られた背景は?

1,900年代、日本では卒業式でお馴染みの「蛍の光」や、「仰げば尊し」などの日本の歌詞に西洋音楽の曲が主流でした。

この歌の誕生のきっかけは、東京音楽学校が明治34年(1901年)に中学唱歌を編纂のため、懸賞募集したのがきっかけでした。

明治時代に作曲された、日本を代表する童謡であって、滝廉太郎の代表曲としても愛され続ける不朽の名作です。

ベルギーの協会では、聖歌(賛美歌)として歌われ、映画「ララランド」の中では、ピアノでジャズ風にアレンジされ演奏されるなど、世界でも愛されている曲です。

東京音楽学校(現在の東京藝術大学)の校内の教員や、学生に懸賞募集し、学生だった滝廉太郎は「荒城の月」、「豊太閤」、「箱根八里」の3曲を提出。

3曲すべて採用されました。

原曲は無伴奏の歌曲です。

「荒城の月」の歌詞を作詞したのは、当時の有名詩人土井晩翠です。

作詞 土井晩翠 詩人 英文学者(1,871年~1,952年)で、明治時代から昭和時代に活躍した人です。

作詞は土井晩翠、作曲は滝廉太郎で日本の歌曲で、七五調の歌詞と西洋音楽のメロディーが融合した名曲です。

荒城の月滝廉太郎のモデルとなった城は?

歌碑は、土井晩翠氏の宮城県仙台市の青葉城址、福島県会津若松市の鶴ケ城址。

滝廉太郎氏が曲を構想した大分県竹田市の岡城阯、富山県富山市の富山城西側の4箇所に、設に設置されています。

20世紀という新世紀を迎え、島崎藤村や土井晩翠などの詩人が現れ、新体詩運動が起こります。

「藤晩時代」と称され同じ時代に活躍した「島崎藤村」の詩は女性的で、「土井晩翠」の詩は、漢詩的で男性的な作風が特徴。

校歌や寮歌を数多く作詞しているので、名前を聞いたことはあると思います。

滝廉太郎は「花」、「箱根八里」、「お正月」などの歌曲を遺しています。

【荒城の月】の歌詞の意味は!現代語訳?

1.春には城内で、花見の宴が開かれ

回し飲む盃には、月影が映る

千年の松の枝から、こぼれ落ちた

昔の栄華は今どこに

2.秋の古戦場 、陣跡の霜に静寂が満ちる

空を行く雁の群れの鳴き声

敗れた兵の、地面に刺さった刀に映る

彼らの命の輝きは今どこに

3.今や荒れ果てた城跡を

夜半の月が照らす

昔と変わらぬその光

主も無く 誰のために

石垣に残るは、葛のツタのみ

松の枝を鳴らす風の音のみ

4.天上の月が、照らす影は今も変わらず

されど、世の中の栄枯盛衰を

今もなお、映そうとしているのか

ああ 荒城を照らす夜半の月よ

【荒城の月】滝廉太郎の童謡に生きる日本の心?

このいずれの城も、明治4年(1,871年)に施行された廃藩置県で、壊された城で、この「荒城の月」は挽歌であり悼歌です。

武士制度の廃滅を意味する維新後、不満をもった武士達が城に籠もり、反乱を起こすのを怖れた明治政府によって壊されました。

当時君臨していた270名の大名と、190万の士族が一夜にして、失業したにもかかわらず、外国の脅威に支えられて反乱もなく明治政府に従いました。

【荒城の月】滝廉太郎の童謡は山田耕筰の編曲によるものです?

発表した時には、滝廉太郎はメロディーしか作っていませんが、現在歌われている「荒城の月」のメロディーと伴奏は、山田耕筰の編曲によるものです。

滝廉太郎は、日本人で始めてのピアノ留学生としてドイツ留学。

明治34年4月に横浜を出港、10月ライフプッ匕王立音楽院の試験に合格。

音楽史、美学を勉強しはじめたものの、11月25日のオペラ鑑賞の帰途、風邪を悪化させて大学病院に入院、翌年の10月17日横浜に帰国。

大分県竹田市の父母の元へ帰省して、旅館で療養していましたが、無くなる直前、あの「荒城の月」が歌われる限り、幻の岡城阯と共に、思い出されるでしょうと滝廉太郎自ら、母へ伝えています。

滝廉太郎にとって「荒城の月」は、それほどの自信作だったのでしょう。

明治36年(1,903年)6月29日、わずか23歳と10ヶ月の短い生涯を終えました。

現在も大分県竹田市では、毎朝6時になると「荒城の月」のメロディーがながれています。

↓ ↓

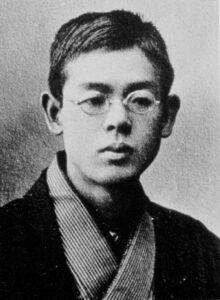

滝 廉太郎

↓ ↓

土井 晩翠

荒城の月滝廉太郎のメロディー!メンデルスゾーンの交響曲第3番の影響?

滝廉太郎の「荒城の月」と、ドイツの作曲家「フェックス.メンデルスゾーン」の交響曲第3番は、メロディーもにています。

ドイツの作曲家「フェックス.メンデルスゾーン」は、(1,829年)に渡英スコットランドの首都エディンバラのホリルード宮殿、栄枯盛衰と、世の無常を象徴する廃墟を目にして、16小節の楽想を書きとどめた。

これが交響曲第3番でメロディーは、滝廉太郎の「荒城の月」と共通点があります。

栄枯盛衰と世の無常を象徴する廃墟、「スコットランドの首都、エディンバラのホリルード宮殿」と、土井晩翠氏の宮城県仙台市の青葉城址。

福島県会津若松市の鶴ケ城址、滝廉太郎氏が曲を構想した大分県竹田市の岡城阯、富山県富山市の富山城、西側の4箇所に共通していること。

栄枯盛衰と世の無常を象徴する側面は、国の内外を問わず共通していますね。

海外の寺院の廃墟と日本の城跡!

スコットランドで栄華を極めた、寺院の廃墟に相当する建物があるとすれば、日本では各地に残された戦国時代の城郭で、栄枯盛衰や諸行無常の印象が、抒情感豊かに描写されています。

メンデルスゾーン交響曲「スコットランド」が、初めて演奏されたのは、1,900年12月、滝廉太郎が「荒城の月」を作曲するわずか数ヶ月前のこと。

当時東京音楽学校の研究員であった滝廉太郎が、交響曲第3番を耳にした可能性は、かなり確率がたかいでしょう。

滝廉太郎「箱根八里」は、メンデルスゾーン交響曲第2番「讃歌」、第一楽章との共通点も挙げられることから、メンデルスゾーンの多大な影響を受けています。

明治時代に作曲された、、日本を代表する童謡「荒城の月」。

時間が経過しても、滝廉太郎の代表曲として愛されるづける不朽の名作。

滝廉太郎の「荒城の月」と、ドイツの作曲家「フェックス.メンデルスゾーン」の交響曲第3番は、メロディーもにています。

明治時代に作曲されて、時間が経過しても今もなお、色褪せることのない名曲、「荒城の月」素晴らしい曲を、いつまでも歌い継いてほしいですね。

まとめ

滝廉太郎は日本人で始めてのピアノ留学生としてドイツ留学

荒城の月は明治時代に作曲された、日本を代表する滝廉太郎の代表曲

仙台市の青葉城本丸跡、会津若松市鶴ケ城跡、岩手県二戸市福岡城址、大分県竹田市の岡城阯の4箇所に、「荒城の月の記念碑」が建てられています

滝廉太郎の「荒城の月」と、ドイツの作曲家「フェックス.メンデルスゾーン」の交響曲第3番はメロディーがにている

「荒城の月」は、ベルギーの協会では聖歌(賛美歌)として歌われ、映画「ララランド」の中では、ピアノでジャズ風に演奏され世界でも愛されている曲

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

宜しければこの記事を読んで下さい

コメント